Ankern

Nachdem über den Auszug die Ladeposition erreicht worden ist, erfolgt ein „Ankern“.

Das heißt im hiesigen Sinne, dass die Zughand aktiv in eine Position gebracht wird, in und aus der heraus man die Stellung der diversen Komponenten des Kraftdreiecks nach dem Auszug in Ruhe kontrollieren und für den weiteren Verlauf koordinieren kann.

Die Position oder Lage des Ankers, die meist mit der der Zughand gleichgesetzt wird, ist hier im Gegensatz zu den modernen Schußtechniken oder solchen aus dem historischen Bereich des koreanischen und osmanischen Bereiches scheinbar recht schwer zu definieren, da insbesondere die Zughand nicht an irgendwelchen Punkten im Gesicht oder am Kopf fixiert werden kann und soll.

Ursache dafür ist meist der lange Auszug bzw. die Länge der Pfeile.

Der Erfahrung nach sollte man sich davon jedoch nicht irritieren lassen, sondern sich auf folgende Punkte konzentrieren:

Ist der Auszug beendet und die Ladeposition erreicht, kann man sich auf eine in der Regel ein bis zwei Millimeter umfassende, über die Schultermuskulatur gesteuerte, nachgelagerte Auszugsbewegung, die in die „Ankerposition“ führt (Sollte zum Zeitpunkt des "Ladens" die dort erwähnte Position des Zugellenbogens hinter der verlängert gedachten Pfeillinie noch nicht erreicht worden sein, so sollte dieses spätestens jetzt, im Zuge des Ankerns erfolgen.)

Diese Position ist der „Anker- (Zeit-) punkt“.

Aus ihr heraus wird überprüft, ob die Stellung der Zughand, des Handgelenks, der Finger etc. nach oder infolge der Auszugsbewegung unverändert geblieben und somit die idealen Voraussetzungen für die Einleitung der Schußsequenz gegeben sind.

Im Zuge dessen senkt sich die Zughand in Fortführung der Auszugsbewegung weiter etwas ab, die Kreisbewegung des vorangegangenen Auszuges „kriecht gleichsam im Schneckentempo weiter“. Das Ankern ist also kein wirkliches „Anhalten oder Stoppen“.

Bei korrekt in den rückenseitigen Schulterbereich verlagerter Haltearbeit benötigt es zum stabilen Ankern keinerlei Fix- oder andere Punkte am oder im Gesicht, Kieferknochen etc., an die man sich gleichsam zum Ankern anlehnen müsste. Dieses auch nicht zu empfehlen, da ein dergestalt erhaltener, "fester Anker" beim nachfolgenden Schuss erfahrungsgemäß hinderlich ist, zu einem Mißlingen desselben führt und Verletzungsgefahren in sich birgt.

Der Ankerpunkt ist somit im hiesigen Sinne eine unproblematisch frei schwebende Position der Zughand. Der Anker ist „frei“ oder "schwebend".

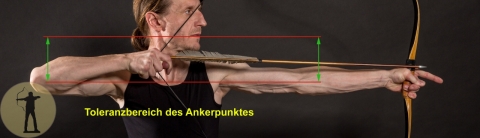

Seine vertikale Lage ist nicht dogmatisch festlegbar; sie ist insbesondere auch von der praktizierten Zieltechnik abhängig:

Erfahrungsgemäß wird sie sich zwischen der Höhe des Mundwinkels und Sternoklavikulargelenk (Brustbein-Schlüsselbein-Gelenk) einpegeln (Toleranzbereich). Eine höhere Position hat sich aufgrund der mit den Pfeillängen dann einhergehenden, anatomischen Schwierigkeiten beim Auszug als ungünstig erwiesen.

Wichtig ist der Erfahrung nach nicht, dass der Schütze auf die Einhaltung einer starr festgelegten Höhe achtet, sondern eine Haltung einnimmt, in der er sich „wohl“ fühlt, die ihm, zusammen mit der Konzentration der Kraft in der rückenseitigen Schultermuskulatur, ein sogenanntes „sattes/sicheres“ Gefühl vermittelt, aus der er in Ruhe schießen und treffen kann.

Ein Schütze, der direkt über die Pfeilspitze zielt, wird erfahrungsgemäß einen Ankerpunkt auf der Ebene kurz unter dem Mundwinkel bevorzugen, da in dieser Konstellation der vertikale Abstand zwischen Auge und Pfeilspitze sowie anzuvisierendem Ziel geringer ist, als bei einer tieferen Lage des Ankerpunktes.

Wer beim Zielen auf Hilfspunkte und deren Abstand zur Pfeilspitze orientiert bzw. ähnliche Methoden zum Zielen praktiziert, wird mit einer tieferen Lage des Ankerpunktes besser zurechtkommen, da ein zu hoch liegender Ankerpunkt den Pfeil unnötig in das Blickfeld bringt und dadurch für Irritationen beim Anvisieren von Hilfspunkten oder deren Umgebung sorgen kann. Ein freies, ungestörtes Gesichtsfeld ist hier wesentlich, der Ankerpunkt bzw. die durch ihn vermittelte Pfeillage darf dieses nicht stören.

Aus seiner Ankerposition resultierende Schußergebnisse werden dem Schützen letztlich eine Rückmeldung über die Eignung der vertikalen Lage seines Ankerpunktes eröffnen und etwaige Korrekturen ermöglichen. Alles andere, insbesodere dogmenhafte Festlegungen, führen zu einer für den Schuss kontraproduktiven Verkrampfung.

Gemein ist allen „Ankerpunkten“ die Lage auf einer Ebene neben dem Gesicht. Es handelt sich somit auch um einen sogenannten „Seitenanker“. Ein Ankern unter dem Kieferknochen hat sich bei dieser Technik als wenig praktisch erwiesen.

Transfer

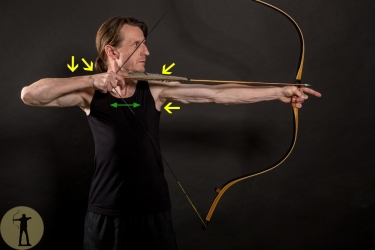

Nach Erreichen des Ankers erfolgt eine Überleitung, der „Transfer“ der letzten Haltekräfte aus dem Zugarm bzw. der Zughand auf die zum Rücken hin gerichtete Schultermuskulatur.

Es geht dabei darum, die wenige Kraft, die nötig war, um die Zughand, Zughandgelenk und Zugarm Zeit des Auszugs und des Ankerns in ihrer Stellung zu halten, soweit als möglich von diesen auf die zum Rücken hin gerichtete Haltemuskulatur zu transferieren, so dass sämtliche Bestandteile des Zugarms fast vollkommen entspannt sind (Vollständig gelingt das nicht, da ein wenig Kraft benötigt wird, um das Anpressen des ringbewehrten Daumens an den Mittelfinger und somit die Arretierung der Sehne zu gewährleisten.).

Ist dieser Zustand erreicht, muss man sich beim nachfolgenden Zielen zum einen nicht mehr auf mehrere Muskulaturebenen - hier die zum Rücken gerichtete/Rückwärtige und die zur Brustseite gerichtete/Vorderseitige - und deren Funktion konzentrieren, sondern nur noch auf eine: Nämlich auf die Rückwärtige.

Zum anderen vermittelt der Transfer die Gewissheit, sich im Hinblick auf das Halten des Zuggewichtes der funktional stärkeren, zum Rücken gerichteten Muskelgruppen zu bedienen und auf sie verlassen zu können, als denn auf die schwächerer, wie etwa der vorderseitigen Gruppe oder gar derer der Arme.

Dieser Vorgang wird der Erfahrung nach am besten durch ein leichtes Ausatmen aus dem Unterbauch/Dantien eingeleitet, mit welchem der untere Anteil der Hüfte ein Stück nach oben gekippt wird (Man könnte auch von der versuchten (!) Einnahme einer „leichten Pinkelstellung“ sprechen).

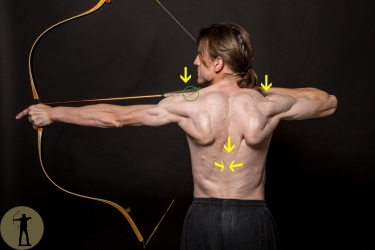

Daraufhin werden beide Schulterblätter noch einmal aktiv verstärkt an den Torso und um die Wirbelsäule herum zu ziehen versucht:

Es muß das Gefühl entstehen, als wolle man den Bereich zwischen den Schulterblättern gleichsam "komprimierend schrumpfen": Man stelle sich dabei am besten vor, der Bereich wäre in einen Folienbeutel verpackt, aus dem man mittels eines Vakuumschweißgerätes die Luft heraussaugt, sodaß sich alles zusammenzieht.

Im Gegensatz dazu wird sich der Bereich des Brustkorbes wie zu einem kurzen Luftholen ein wenig weiten, expandieren. Dort darf keine Kompression stattfinden, da ansonsten der Auszug in sich zusammengezogen und zusammenbrechen würde.

Zur Veranschaulichung dieses Zusammenspiels von zum Rücken gerichteter Kompression einerseits und brustseitiger Expansion andererseits kann man sich auch ein Akkordeon vorstellen: Auf der einen Seite wird der Blasebalg ("Zieharmonika") zusammengedrückt (Schulterblätter), während er auf der anderen Seite als Folge (Brust-/Pectoralismuskulatur) ausseinandergezogen wird.

Im Zuge dieses Vorganges kommt es zu einer, äußerlich fast nicht sichtbaren, weiteren kleinen kreisförmigen Bewegung des Zugarmschulterblattes in Richtung Wirbelsäule sowie bodenwärts um wenige Millimeter.

Das Schulterblatt des Bogenarmes ist an diesem Vorgang weniger aktiv beteiligt:

Da es weiterhin den Druck nach vorn unten halten muss, bewegt es sich nur mit seiner unteren Spitze leicht zur Wirbelsäule hin.

Letztlich steht am Ende des Transfers bei horizontaler Betrachtung das Schulterblatt der Zugarmschulter etwas unterhalb der Ebene des Schulterblattes der Bogenarmschulter und ist weiter zur Wirbelsäule herangezogen als dieses.

Nachfolgende Bilder zeigen diese unterschiedliche Positionierung der Schulterblätter nach dem Ankern (Bild links) und nach dem Transfer (rechts).

Äußerlich sichtbar wird im Zuge dieses Vorganges höchstens, dass der Schütze sich im Zuge dessen noch weiter in den Raum zwischen Bogen und Sehne hineinzieht.

Aufgrund des im vorherigen Ladevorgang erfolgten, rotierenden „Hineinziehens“ in den Bogen erscheint dieses von außen betrachtet gleichsam dergestalt, dass man aus der „hineingeneigten“ Haltung geringfügig zur aufrechten Haltung „zurückpendelt“ - ohne sich jedoch wirklich aufzurichten. Diese Bewegung sollte jedoch minimal bleiben, um die Ausrichtung des Kraftdreiecks zum Ziel nicht zu stören.

Ist dieser Zustand erreicht, muss sich insbesondere im Zugarm das Gefühl einer gewissen Leichtigkeit erspüren lassen, gleichsam, als ob sämtliche, irgendwann im Zuge des Auszuges erfühlten Zug- und Druckkräfte aufgehoben wären.

Insbesondere darf auf dem ringbewehrten Daumen keinerlei Druck zu verspüren sein.

In dieser Position kann sich der Schütze sammeln und entspannen („Ausruhen“ wäre wohl etwas übertreiben formuliert.), da der größte Teil notwendigen Bewegungen hinter ihm liegt und er sich auf die letzten, mehr geistigen/inneren Vorgänge konzentrieren kann.